Dialogfelder

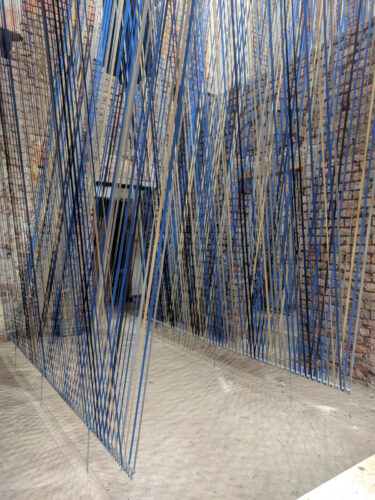

Woran fehlt es im Quartier? Wie kann man künstlerisch und dezentral Potenziale der Nachbar- und Bürgerschaft erschließen, den öffentlichen Raum beleben und erproben und kulturell im Kontext der Stadtteilgesellschaft wirken? Auf dem Sonnenberg, einem Stadtraum der bisher vorwiegend negativ besetzt ist, wollen die Dialogfelder die bestehende visuelle und emotionale Barriere zum Quartier durchbrechen, indem sie mit punktuellen Interventionen entlang der

Zietenstraße Anlass zum Flanieren und Innehalten bieten. Mit Kunst im öffentlichen Raum schaffen wir Reibungsflächen für Diskussionen zu Urbanität, Lebensräumen und gemeinschaftlichen Prozessen im städtischen Alltag.

Dazu laden wir über einen Zeitraum von sechs Monaten sechs Künstler:innen aus verschiedenen Arbeitsfeldern ein. In drei Teilprojekten setzen sie sich in einer Residenz mit dem südlichen Sonnenberg auseinander; sie leben im Stadtteil und erforschen ihn mit künstlerischen Mitteln zu einem jährlich wechselnden Thema. Chemnitzer Kreative begleiten jeweils ein Projektduo über den gesamten Zeitraum und dokumentieren die gemeinsamen Erfahrungen und regen damit einen intensiven Austausch über Grenzen von Stadt und Genres hinaus an.

Die Dialogfelder konnten 2021 zum vierten Mal umgesetzt werden. 2018 wurde das Projekt Dank einer Förderung der Kulturstiftung des Bundes im größeren Rahmen von fünf Doppelresidenzen realisiert. Die Dialogfelder werden als Residenzprogramm der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 geführt.

Weitere Infos und Projekt-Dokumentation unter Dialogfelder.de